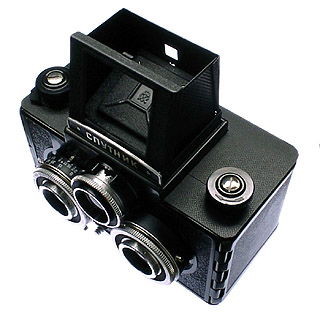

�V���b�^�[�`���[�W�E�V���b�^�[�����[�X�E�V���b�^�[�X�s�[�h�E�Z���t�^�C�}�[���̑���@�\�͉E�����Y���ɏW�����Ă���B��������[�Y���t���B�i��͍��E�A���A�V���b�^�[�͉E���獶�֓`�B�����B�X�g���{�ړ_�������������Y���ɕt���B

�i��t�@�C���_�[�p�̃����Y�O�����M�A�ɂȂ��Ă��āA�t�H�[�J�X���킹������ƍ��E�̃����Y���A�����đO��ɓ����B���͂���A�B�e�����Y�̈ꖇ�ڂ̃����Y�����O��Ɉړ����Ă��Ȃ��B����ł����̂��낤���H�H�Ǝv�������A�����Y�v�ɏڂ����m�l�ɕ������炻�����������͒������Ȃ��Ƃ̂��Ƃ������B

���̌́i054724�j�ł́A���E�̃����Y���m�̃s���g�ʒu�������Ă����̂ŁA���ʃe�X�g���J��Ԃ��Ē��������B

�ʂ̌́i�j�ł́A�ŏ����犨�����ɍ��t�F���g�H��̎Ռ����ނ��\���Ă���A���R����Ȃ��ł��A���p����ɂȂ���R��͂Ȃ��B